生命如何产生于混沌无序之中?

物理学和生物学的差别究竟是什么?如果从比萨斜塔上向下抛高尔夫球或炮弹,用物理学定律就能精准地预测物体的运动轨迹。

但如果用鸽子替代炮弹来做同一实验的话,结果就不同了。生物系统当然不会违背物理学定律,可我们再也无法通过物理学定律来预测实验的结果。生物学与物理学不同,生物系统有着明确的目标,就是生存和繁衍。我们可以这样说:生物系统的目的引导着他们的行为。哲学家们在传统上称其为目的论(teleology)。

如今,借助物理学,我们能预测出从大爆炸后十亿万分之一秒时的宇宙状态一直到宇宙现在的样子,但是却没人能够想象地球上第一个原始细胞的出现竟预示着人类的诞生。物理学法则似乎并不能指示演化的过程。

演化生物学家恩斯特·迈尔(Ernst Mayr)表示,生物学这门科学独一无二的特性,就来自于它的目的论和历史偶然性。而这两种特性可能都来源于它唯一遵循的指导原则——演化。演化取决于偶然性和随机性,但自然选择却令其表现出意图和目的。动物接近水源并不是受某种磁力吸引,而是出于它们内在的生存渴望。而我们之所以会长两条腿,其目的之一就是为了帮助我们走向水源。

迈尔认为,这些特性令生物学非比寻常——生物学本身就是一项定律。但是,近期,非平衡态物理学、复杂系统科学和信息理论的近期发展正在向这种观点发起冲击。

一旦我们把生物看做一种“计算机”,不断收集并存储关于不可预知环境的信息,那么繁殖、适应、能动性、目的和意义就可以被理解为物理学定律的必然结果,而不再是演化的即兴创作。换言之,物理学定律一直参与其中,并且还在不断发展。“目的性”和“意图”原先被我们认为是生命系统的本质特征,但现在看来,它可以在热力学和统计力学定律的作用下自然而然地诞生。

去年11月,物理学家、数学家、计算机科学家与演化及分子生物学家们在美国圣塔菲研究所(Santa Fe Institute)的一场研讨会上就这些问题进行了共同讨论,这里正是复杂系统科学研究的胜地。他们讨论的内容在本质上就是这一个问题:生物学特殊在何处?

当然啦,科学家们无法就此达成共识,这不足为怪。但有一条非常清晰的信息是,如果生物学的目的论和能动性背后的确有物理学原理,那么同样的概念也应存在于基础物理学的核心内容之中——那就是信息。

无序与麦克斯韦妖

人类第一次尝试将信息和意图融入热力学定律是在19世纪中叶,那时苏格兰科学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦(James Clerk Maxwell)刚刚创立统计力学。麦克斯韦发现,将信息与目的性融入统计力学,似乎就能够解释热力学无法单独解释的内容。

热力学认为,气体是由无数在热能作用下随机运动的分子组成的,麦克斯韦利用热力学推导出了气体压力、体积、温度等性质间存在可预测且可靠的数学关系。换言之,热力学这门新兴的科学,将气体的宏观性质,如压力和温度,与分子和原子等微观水平的统计力学结合了起来。

根据热力学原理,从宇宙的能量资源中获取有用功的能力总是随时间不断递减的。能量的聚集度总会逐渐降低,慢慢消散。在每个物理过程中,不可避免地会有部分能量以余热的形式耗散掉,消失在分子的随机运动中。这种随机性也就是热力学中所说的“熵”(entropy)——熵是体系混乱程度的度量,热力学第二定律表明,它永远是增加的。宇宙最终会趋向于均衡、无聊的混乱状态:这是一种平衡状态,在这种状态下熵值达到最大,并且不再发生任何有意义的事情。

难道我们命中注定要走向如此凄凉的结局吗?麦克斯韦不愿相信这个结局。1867年,麦克斯韦开始寻找热力学第二定律的“漏洞”。他设想了一个无序的封闭体系,其中充满了随机运动的分子,而后,他想达到的目标就是将速度最快的分子与速度最慢的分子分离开,从而降低这一物理过程中的熵值。

想象下,有这么一个“小妖精”(被称为“麦克斯韦妖”,Maxwell’s demon)能够看到一个封闭盒子中的每个分子。盒子从中间被分成了两个隔室,中间的隔板上有一道滑动门,小妖精就控制着这道门,每次看到右隔室中有特别活跃的分子正在接近这扇门,就打开门让分子通过,而每次看到左隔室中有缓慢不动的分子在接近这扇门时,他也打开门让它通过。最终,小妖精让右隔室中充满了运动速度较慢的分子,而左隔室中则充满了运动速度教快的分子——也就是说右边冷,左边热,这就是个可以利用的热源。

不过,这一设想只有满足两个条件才能实现。首先,妖精所了解的信息要比我们更多:它必须能观察到所有的单个分子,而不仅仅只是知晓统计平均值。其次,这一过程是有目的性的:它的目的就是将冷热气体分离开。有意地利用这些知识,就能否定热力学定律——至少看起来是这样。

但麦克斯韦设想中的小妖精实际上并不能打破热力学第二定律,阻止我们走向无可避免的致命热寂。这其中的原因就在于,热力学与信息处理(即计算)之间有着深刻的联系。德裔美国物理学家罗尔夫·兰道尔(Rolf Landauer)表明,即便妖精能够收集信息,并且可以在不耗费能量的情况下移动这扇没有摩擦力的门,这个过程最终还是会有能量损失的。因为妖精不可能无限地记住每个分子的运动,它必须不定期地清空记忆,也就是忘掉之前的内容重新开始,这就意味着它无法持续收集能量。消除信息的行为会产生不可避免的代价——消耗能量,因而也会增加熵值。小妖精辛辛苦苦做出的所有违反热力学第二定律的努力都被“兰道尔极限”付之一炬。兰道尔极限表明,信息消除,或是更广义来讲,将信息从一种形式转换成另一种形式需要一个最低的能量代价。

兰道尔原理(Landauer's principle):擦除一个字节数据所需要的最小能量是KTln2。其中K是玻尔兹曼常数,T是设备温度。在室温条件下(25℃,或者298K),兰道尔极限表明擦除一个字节所需要的最小能量大概是0.0178 eV或2.85 zJ。所以在室温下,一台电脑修改100万字节(大约1M不到)所需要的最少能量是 2.85万亿分之1瓦。

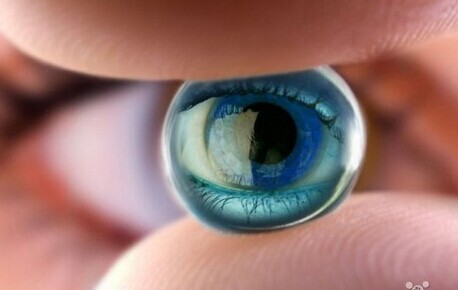

而我们生物体,似乎就是麦克斯韦口中的妖精。尽管装满反应化学物质的烧杯最终会耗尽能量并趋于平静、达到稳态,但自从35亿年前生命的起源开始,所有的生物体就一直在避免这种毫无生气的平衡状态。他们“有意”从周围的环境中收集能量来维持这种非平衡状态,即便是简单的细菌也是“有意”朝着热量和营养来源移动的。物理学家埃尔温·薛定谔(Erwin Schr dinger)在他1944年出版的《生命是什么》一书中也曾描述过这种观点:生物体以“负熵”为生。

薛定谔认为,生物体通过捕捉和储存信息实现了这一过程。其中一部分信息就编码在生物体的基因中并且世代传递——这一套指令能帮助他们收获负熵。薛定谔并不知道这些信息储存在哪里或者是如何编码的,但他凭直觉猜测,这些信息编写在某种“非周期性晶体”(aperiodic crystal)中,这一概念令物理学家弗朗西斯·克里克(Francis Crick)和詹姆斯·沃森(James Watson)获得了灵感,他们最终在1953年发现了遗传信息在DNA分子结构中的编码形式。

在某种程度上来说,基因组就是生物体祖祖辈辈赖以存活的有用信息的一套记录——至少是一部分记录。根据圣塔菲研究所数学家、物理学家,也是研讨会召集者戴维·沃尔珀特(David Wolpert)及其同事阿特米·科尔钦斯基(Artemy Kolchinsky)的说法,这其中的关键点在于,生物体超强的适应力与环境息息相关。如果细菌能够可靠地朝食物来源的方向游动,那它就更具适应性,因此比随机游动、仅靠运气获取食物的细菌生长得更加旺盛。生物体状态及生物体生活环境之间的联系表明,二者能够共享信息。沃尔珀特和科尔钦斯基认为,正是这些信息帮助生物体躲避了死气沉沉的平衡态——正如麦克斯韦的妖精一样,生物体因为了解信息才能调整自己的行为,从周边环境的涨落中获取有用功。如果生物体无法知晓这些信息,它们便会逐渐趋于平衡态——死亡。

这样看来,生命可以被视为一种计算过程——它的目标就是最大化地实现有意义信息的储存和利用。事实上,这正是生物体极其擅长的事情。兰道尔针对麦克斯韦恶魔难题所给出的答案,为有限记忆计算所需的能量值设置了绝对下限,也就是信息消除的能量损失。当今最好的计算机的能量消耗要远比这个数值大得多,通常而言,计算机的能量消耗和耗散值是这一数值的100万倍以上。但据沃尔珀特所说,对单个细胞总计算量的热力学效率的保守估计,细胞消除信息的能量消耗仅仅是兰道尔极限的十倍左右。

他表示,这意味着,自然选择与实现计算的热力学消耗最小化高度有关,即自然选择会尽其所能来降低细胞必需工作的总计算量。换言之,生物学似乎不太在意生存问题(可能人类是个特例),他认为,到目前为止,生物学着重考虑的应该是生命计算过程的利益与代价问题。

无生命的达尔文主义

因此,我们可以从一个新的角度来理解生物体:它们利用信息来适应环境并收集能量、逃避平衡态。这听起来可能有些拗口,而且要注意到,这其中完全没有提及基因和演化,那可是迈尔等大多数生物学家认为生物学目的和意图所依赖的根本。

那么,这种设想会给我们带来什么影响呢?自然选择所依赖的基因无疑是生物学的核心。自然选择驱动的演化过程会不会只是纯粹的物质宇宙中一系列更普遍指令中的一个特例呢?事实似乎如此。

长久以来,适应性一直是达尔文进化论的标志。但是,麻省理工学院的杰里米·英格兰(Jeremy England)却认为,复杂的非生物系统也能产生对环境的适应性。

这里所说的“适应性”的含义要比通常达尔文学说中对适于生存的有机体的描述要更加具体。达尔文学说中的一个矛盾在于,在不回顾过去的情况下,你根本无法界定某种生物的适应性。“适者”是那些最终更善于生存和繁衍的生物,但你无法提前预测什么才是适应性所需要的特质。鲸鱼和浮游生物都适应海洋生活,但二者的关联性恐怕少得可怜。

英格兰对于“适应”的定义与与薛定谔更为相近,从本质上与麦克斯韦如出一辙,即具有“适应性”的实体能够从不可预测的涨落环境中有效地吸收能量。这就像一个人能够在摇摆的船上站稳而其他人都从船上跌落了,这是因为这个人擅长根据甲板的摇动而进行调整。利用非平衡态统计力学中的概念和方法,英格兰及其同事,认为这些适应性强的系统能够吸收并耗散环境的能量,同时在这一过程中产生熵。

复杂系统能够轻而易举地进入这些适应性强的状态,英格兰说道:“热涨落的物质通常会自发地形成某种形状,以此从随时间变化的环境中获取有用功。”

这一过程完全不涉及达尔文学说所包含的在复制、突变和特征遗传机制中逐渐适应环境的过程,它甚至根本不包括复制。“让我们感到兴奋的是,这意味着,一种看似具有适应性的结构并不非得拥有通常生物学意义上的双亲,”英格兰说道,“因此,即便不存在自我复制,或者达尔文学说的逻辑无效时,我们仍可以用热力学来解释演化的适应性——只要这个问题中的系统足够复杂、足够普遍化,且敏感到能够响应所处环境的涨落。”

但是,物理学的适应性和达尔文学说的适应性之间并无矛盾。实际上,后者可以被看作是前者的特例。如果存在复制,那么自然选择就成为了系统从环境中吸收有用功(即薛定谔所说的负熵)的路径。自我复制对于稳定的复杂系统来说是一种极好的机制,所以生物学毫无疑问会利用这种机制。但是,复制通常不会发生在非生命世界里,在非生命世界里,适应性强的耗散结构倾向于高度组织化,例如沙子在风作用下经随机运动而形成的高度组织化的沙纹和沙丘结构。这样看来,达尔文进化论可以被视为掌管非平衡系统的更普遍的物理定律的一种特定实例。

预测机器

复杂结构适应涨落环境的情况还能帮助我们推断出这些结构储存信息的方式。简单来说,不管这些结构是否具有生命,只要它们被迫有效利用可用的能量,它们就很可能成为“预测机器”。

生命的一项根本特征,大概就是生物系统可以响应环境中的驱动信号并改变自身的状态。环境发生变化,生物就做出响应。植物会向光生长,受病原物攻击时也会产生毒素。这些环境信号通常是不可预测的,但生命系统却能够积累经验、储存关于环境的信息,并利用信息来指导未来的行为。(在这种情况下,基因仅仅提供了基础而通用的基本要素。)

对于生物而言,预测并非可有可无的一种选择。根据夏威夷大学的苏珊娜·斯蒂尔(Susanne Still)、此前工作于劳伦斯伯克利国家实验室的加文·克鲁克斯(Gavin Crooks)及其同事们的工作,预测未来对于随机涨落环境中的任何高能效系统而言都是十分必要的。

斯蒂尔及其同事表示,储存对未来毫无预测价值的过往信息是有热力学代价的。为了达到效率最大化,系统必须有所选择。如果系统不加选择地记住发生过的所有事情,它会蒙受巨大的能量损失。从另一方面来说,如果系统根本不储存任何环境信息,那么它就得不断应对各种意想不到的麻烦。“热力学最优化的机器必须舍弃过去的无用信息,只保留用于预测的记忆。”研究的共同作者、目前工作于西蒙弗雷泽大学的戴维·西瓦克(David Sivak)说道。简单来说,系统一定要善于收集有意义的信息,也就是在未来的生存中有可能发挥价值的信息。

你可能认为,是自然选择会倾向于让高效利用能量的生命体存活。但即便是人体细胞中诸如泵或发动机一类的生物分子机器,也会自己积累经验来应对未来。斯蒂尔表示,为了实现惊人的效率,这些分子机器必须“暗中构建目前所能创造的最简洁的结构模式,并为即将到来的事情做出准备”。

死亡的热力学

即便生物系统已能在没有演化或复制的条件下通过非平衡状态热力学获得了某些基础的信息处理特征,你可能还是认为,工具使用或社会合作这类更复杂的特征一定要通过演化来获得弥补。

但事实并不是这样。工具使用和社会合作等行为通常被视为只有灵长类和鸟类等高度发达物种的专属行为,但其实我们利用相互作用粒子组成的简单模型系统就可以对其进行模拟。这其中的奥秘就在于,系统受到约束条件的指引:在既定时间跨度内,系统需令自身产生的熵值达到最大(在这种情况下,熵值是以粒子可能采取的路径而衡量的)。

长久以来,熵极大一直被视为非平衡系统的特征之一。但是这一系统模型会遵循这样一条原则:它会令自己的熵在从现在到未来的一段固定时间窗口内达到最大。换言之,这个系统是有预见性的。实际上,模型会观察粒子可能采取的所有路径,并迫使它们采取产生最大熵的路径。大致说来,这样得到的路径也是能为粒子随后的运动提供最多选择的路径。

你可能会说,粒子系统有一种保持未来行动自由的趋势,而这种趋势能够在任一时刻指导其行为。这一模型由哈佛大学的亚历山大·威斯纳-格罗斯(Alexander Wissner-Gross)和麻省理工学院的数学家卡梅伦·弗里尔(Cameron Freer)开发,他们将其称之为“因果熵力”(causal entropic force)。在计算机模拟下,这些粒子在特定环境中呈圆盘状运动,“因果熵力”创造出的结果非常可怕地令人联想到智力。

在一项案例中,一个大型圆盘状复合体能够“利用”一个小型圆盘从狭窄的管道中获取另外一个小型圆盘——这个过程看起来很像是工具利用。释放圆盘会增加系统的熵。在另外一个案例中,分别处于单独隔室中的两个圆盘可以同步行动,共同摧毁另外一个更大的圆盘,从而与之发生相互作用,这则像是社会合作的雏形。

这些简单的相互作用的介质能够帮助我们一窥未来,然而,生命的一般规律却并不能预测未来。那么,这和生物学的相关性到底有多大?问题的答案还很模糊,但威斯纳-格罗斯表示,他正在努力建立“一种适用于因果熵力的生物学机制”。与此同时,他认为这一过程还会衍生出其他实用价值——为人工智能提供一条捷径。“我认为,要想实现人工智能,一定是先发现这种行为,再退回研究物理原理和约束条件,而不是正向地研究某种计算或预测技术。”他如此说道。换句话说,就是先找到一个能够满足研究需求的系统,再弄清其中的原理。

演化还指示了另外一种生命特征——衰老。生物体都有寿命,这才创造出繁衍的机会,令故事得以延续,这样父母不会存活过久,以至于与子孙后代竞争资源,阻碍其生存前景。这种生物学解释肯定有其道理,但德国不莱梅雅各布大学的物理学家希尔德加德·迈耶-奥特曼(Hildegard Meyer-Ortmanns)认为,衰老最终是由信息热力学掌控的物理过程,而并非生物学过程。

衰老肯定不只是磨损那样简单。“组成人体的大多数软质材料在发生衰老之前都经历过更新。”迈耶-奥特曼说道,“但这种更新过程并不完美。”处于热力学方面的考虑,信息复制的指令一定会在精确性和能量之间有所权衡。生物体的能量供应有限,所以,随着时间流逝,错误必然会积累,生物体不得不花费更多的能量来修复这些错误。更新过程最终会产生缺陷严重的拷贝,令生物体功能无法正常运转,死亡也就随之而来。

实验证据证实了这一点。大家都知道,体外培养的人体细胞在衰老前最多能够繁殖40到60代,这叫做海夫利克极限(Hayflick limit)。关于人类寿命的近期观察表明,人类的寿命大多无法超越100岁是有其根本原因的。

那么为什么在涨落的非平衡环境中会出现这种高效、有组织的预测系统的趋势呢?非平衡态热力学告诉我们,物质在这样的环境下就会自然而然地发生这样的事情。换言之,正如许多科学家推论的那样,在充满能量资源的早期地球上,阳光和火山活动等能够大量创造出非平衡态,生命的出现并不是极度不可能事件,而是不可避免的事情。2006年,圣塔菲研究所的埃里克·史密斯(Eric Smith)和哈罗德·莫洛惠茨(Harold Morowitz)认为,非平衡系统热力学极有可能在生命起源前的地球上创造了有组织的复杂系统,而并非像查尔斯·达尔文所说的那样,原始化学物质就在“温暖的小池塘”里缓慢地炖成“原始汤”。

这一观点发表的十年内,研究者们对这一分析增添了诸多细节和看法。意义和目的——恩斯特·迈尔认为生物学所必需的那些特质——的出现可能是统计学和热力学的自然结果,而这些一般属性转而又导致了生命的自然出现。

与此同时,天文学家们已经证实了,在宇宙中或许有多达10亿颗行星在围绕其他恒星运转。许多世界都远离平衡态,其中至少有一些是类似于地球的。同样的规律也在那些世界里发生着。

撰文 菲利普·鲍尔(Philip Ball)

翻译 张雪

审校 胡家僖