智能机器人全棉掺和你的生活

机器人全面进化:从洗衣做饭到太空探索>>>>>>>>>

剑桥大学最新发布“母体”机器人已经可以自我繁衍

>>> 第三代智能机器人已遍布人类社会各个领域,从洗衣做饭到太空探索,正如机器人专家余绫欢子说的那样,“我们正在进入一个不得不依赖机器人帮助的时代”。但是,据外媒报道,著名科学家史蒂芬·霍金(Stephen Hawking)再次对人工智能发表警告,称未来100年内,人工智能将比人类更为聪明,机器人将控制人类。

>>>“母体”机器人:自我繁衍,自我进化

>>>“母体”机器人:自我繁衍,自我进化

机器人是否可以像生物一样进行自我繁殖?2015年8月12日据剑桥大学发布的报告解答了这一疑问。该校和瑞士苏黎世联邦理工学院合作,共同开发出一款智能机器人系统——“母体”机器人。

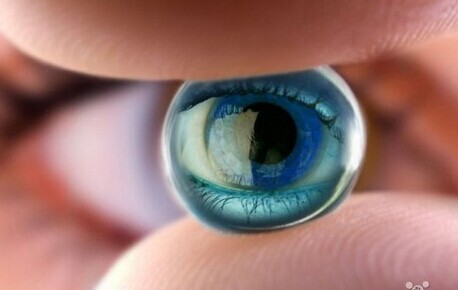

从外形上看,“母体”机器人其实是一个机械臂。它能够在没有人工干预的情况下制造并逐步改进多个世代的“婴儿”机器人。增殖原料是一个个3D打印的蓝色小立方块,棱长为6厘米,每一个方块内都有独立的电动马达。

机械臂会自己抓取立方块,搭建可以运动的小机器人。之后对这些“婴儿”进行测试,通过摄像头记录它们的运行状况。“母体”机器人内部设置程序会自主评估新生机器人的运动距离、速度和持久度,并将需要改进的地方以数据的形式进行反馈。

优劣评判完毕后,“母体”机器人会优化自己的生产方式,并继续搭建下一代“婴儿”机器人,同时淘汰上一代机器人。实验生产出的10代机器人中,由于每一代生产出的机器人在性能上都要优于上一代,因此整个生产过程其实是在机器人领域对生物进化概念的一次模拟,演绎了自然界中优胜劣汰的生存规则。

研究人员在报告中指出,机器人的设计方案好比是人类基因组。要让“婴儿”机器的性能不断提升,“母体”机器人不但需要逐步调整这个基因组,还要能“自主创新”。有一些设计人工智能想出来了,而人类工程师却未必能想到。

>>>情感机器人:人类制造,服务人类

1951年“漫画之神”手冢治虫笔下的超能英雄——铁壁阿童木应该是最早广为人知的机器人角色。与2014年影片《超能陆战队》中“萌动全球”的大白相比,两者的共同之处在于它们都是科学家的杰作,拥有超出人力之外的机械智能,能够进行情感辨识,目的都在于服务人类。

2015年机器人“小辣椒”Pepper在日本发售。Pepper身高约121厘米,重约28公斤,个头与一个低年级小学生差不多。全身纯白,外形圆润,双臂修长,拥有关节构造和人类相似的双手。一双大眼睛如洋娃娃一般,十分憨厚可爱。它有着独特的尖嗓门,声音与男孩相仿,与之相处时不会让人产生丝毫精神压力。

Pepper头部装有一个麦克风、两个摄像头和一个3D传感器,胸前配有一个10.1寸的触控屏幕。同时自带有Wi-Fi,使用最先进的以太网技术,可以最大程度地提高网络速度和使用效率。它不仅内部安置有语音识别系统,全身还装有十几种感应器。其中头部有3个触摸感应器,手部有2个触摸感应器,其他的激光感应器和缓冲器位于机器人底部。

Pepper内置有“情感引擎”,能够“读懂”人类的面部表情、语音声调、讲话内容等,并且可根据人类情绪进行灵活反应,所以被称作人类历史上首个被赋予了“心脏和情感”的机器人。在与人类的日常交流中,Pepper会唱歌跳舞,会主动搭讪,还能张开手臂,伸出手与用户“握手言和”。如果对方主动伸手回应它,它会紧紧握住对方,并要求一个拥抱。

在不同社会领域,机器人已经在承担着超出人类能力之外的工作。然而与工业机器人、水下机器人、医用护理机器人甚至太空探测机器人相比,情感机器人显然更贴近人们的日常需求。

>>>“云”机器人:主动求知,一体万能

人类生产的第一代机器人被称为“示教再现型机器人”。此后多年生产出的机器人只能依靠编程,即借助人类处理后的信息来完成精确指令和任务。为了突破机器人被动获取知识的现状,2010年卡耐基梅隆大学的James Kuffner教授在Humanoids会议上提出了“云”机器人的概念。目的是通过借助互联网与云计算,帮助机器人相互学习和知识共享,解决单个机器人自我学习的局限性。

2011年欧盟资助一个名为Robo Earth的云机器人项目。2014年美国纽约康奈尔大学的研究员们研制出了一款名为“机器人大脑”(Robo Brain)的云机器人,它可以帮助机器人学习如何解决从未遇到的情况,从此拥有自己的“维基百科”。

Robo Brain本质上其实是一个能够为机器人服务的“大脑”。它可以为困惑中的机器人提供机器可以识别的命令和建议,而所有的机器人都可以通过连接这个“大脑”来答疑解惑,成为它的“客户”。比如,Robo Brain可以告诉询问的机器人咖啡杯长什么样,以及如何倒咖啡才不会洒出来,还可以告诉其它机器人如何使用烤面包机,甚至推荐给机器人可以打印的3D图像。

在Robo Brain专用数据库里,有研究者们定期从网上搜集的数以亿计的图片、视频和查询文件。当机器人“迷惑”时,Robo Brain便会挑选出与被询问的目标物体相关信息,并将所有图片、视频与文本相串联,将相关技能教给其它机器人。

“云”机器人本质上并不是指某一个或某一类机器人,而是指机器人拥有自我学习能力,并能通过网络存储和分享学习经验的一种方式。目前这种方式还没有被完全研究透彻,然而一旦技术成熟,它将极大减少开发人员的投入,并将零散数据整合为未来资源,从而利用大数据聚类实现机器人精细化、个性化的服务。

自从1920年捷克作家卡雷尔·凯培克(Karel Capek)在他的幻想情节剧《罗萨姆的万能机器人》(R。U。R)中第一次提出“robota”(机器人)这个“新名词”以来,人类社会已经经历了95年的科技发展。

然而这95年放入整个历史长河中也只不过是一天快要结束时的“午夜前最后3秒”。这最后的3秒让人类迈入了数字信息化社会,让原本只能在科幻小说和虚拟影视作品中出场的智能机器人走进现实,走进生活。虽然目前的所有的机器人产品还不能完全脱离人类设定的行动指令,但自然对生命体的种种精妙构造给予人类无限灵感,更加先进的设计和构思定能制作出能够独立思考、完成任务的机器人。相信在未来,这样的机器人会为人类提供更可靠的服务。